建設業支援業務

当社サービスである、建設業支援業務をご紹介します。業務におけるノウハウも記載しておりますので、ぜひご一読ください。

ここがポイント!

- 決定的な差が出る。プロが作る決算変更届とは?

- データで見る、大阪府の格付け基準表と工事金額

- 建設業における社会保険・労働保険を分かりやすくご説明

- 個人事業主は損している!株式会社設立のススメ

- 当社実績とお客様のリアルな声をご紹介

10年後に差がつく! プロが作る決算変更届

建設業許可をお持ちの建設会社は、毎年、決算期ごとに「決算変更届」を提出しなければなりません。

「決算変更届なんて、誰が作っても同じだろう」、そう思ってはいませんか?

実はこの「決算変更届」の作成ひとつとっても、プロの技が盛り込まれているのです。

知ってますか? 決算変更届のこと

決算変更届は、決算終了後以内に、許可行政庁に対して、以下6つの書類を提出する必要があります。

- 工事経歴書

- 直前3年の各事業年度における工事施工金額

- 使用人数

- 建設業法施行令第3 条に規定する

使用人の一覧表 - 財務諸表

- 事業税納税証明書

この決算変更届の提出手続を怠ると、建設業許可の更新ができなくなってしまいますので、どんなに忙しくても、忘れず提出する必要があります。

ココが違う! プロが作る決算変更届

実は、プロが作る決算変更届には、あるテクニックが織り込まれています。

そのテクニックは、「直前3 年の各事業年度における工事施工金額」という書類の作成方法にあります。

上記のような用紙に「完成工事高」を記入していくのですが、

テクニックのポイントは、「その他の建設工事の施工金額」欄にあります。

実は、この記入欄に一定の数字を計上しておくことが、将来の貴社の命運を左右するのです。

なぜなら、この決算変更届が10 枚、つまり10 年分たまると、「実務経験10年」となり、新たな建設業許可を追加できる可能性が出てくるからです。

裏を返せば、ここの数字が0になっていると、もはや「実務経験10年」にて建設業許可を追加することはできなくなってしまいます。

「その他の建設工事の施工金額欄」への記入があるかないかで、10年後の貴社の立ち位置は大きく変わるかもしれません。

決算変更届を少し工夫するだけで、将来の受注増につながるなら、記入しない手はありません。

評点アップ対策!

経審における評点アップ対策

経審(ケイシン)とは、経営事項審査の略称で、公共工事の入札に参加する建設業者の企業力(企業規模など)を審査する制度です。

全国一律の基準によって審査され、項目別に点数化された客観的な評点は、公共工事の発注機関が業者選定を行う際の重要な資料として利用されています。

知らずに損していませんか?

見落としがちな加点項目ランキングBest 5

第1位 防災協定の締結

国・県・市町村等と防災協定を締結している、もしくは加入している団体が防災協定を締結している場合は、経審の点数が約22 点アップします。

しかし、防災協定をどうしたら結ぶことができるのかというのは、意外と知られていません。そこで、奈良県と防災協定を締結している団体を以下に挙げました。

締結に関する相談などがありましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。

第2位 就業規則の作成

退職一時金制度を導入すると 、経審の点数が約22 点アップします。では退職一時金制度は、どのようにしたら導入できるのでしょうか?

意外と知られていませんが、実は会社内で「退職金規定のある就業規則」を作成すればよいのです。従業員が10 名以下であれば、労働基準監督署への届出も必要ありません。

それだけでP 点が約22 点も上がるのですから、退職一時金制度の導入が「無」に なっている会社は、非常にもったいない見落としをしていることになります。

第3位 基幹技能講習

基幹技能者講習は近年新たに加点事由となった項目です。あまり知られていませんが、評点アップのためには非常に重要なものです。「10 年の実務経験者」は 、P 点で約1 点の加点ですが「基幹技能者講習受講者」は約3点の加点となります。

第4位 営業年数の数え方

「どんなに頑張っても営業年数自体を変えることはできないよ」と思っていませんか?そんな人へとっておきの裏技を教えます。

実は、一定の条件を満たせば、個人事業主時代の年数もカウントすることができるのです。貴社は法人化した後からの年数だけで申請していませんか?確かに以前はこのようなカウント方法は認められていませんでした。

しかし現在では、このようなカウントが認められるようになったのです。何も知らずに今まで通り経審を受けていては損をします 。

第5位 建退共への加入

「建退共に加入すると、それなりに費用がかかるから…」

「日雇いの労務者は1 人もいないから加入する意味がないよ」

そう言って、加入すること自体を敬遠される会社もあります。しかし、実は奈良県の経審は、建退共に「加入」していれば、点数として約22点加算されます。加入だけではなく、実際に履行(証紙を購入)していることも必要です。

証紙を購入していなければ、加入・履行証明書を発行してもらえませんので、その点は注意しておく必要があります。

大阪府建設工事競争入札参加資格審査における等級区分

及び工事金額

奈良県の格付け基準表

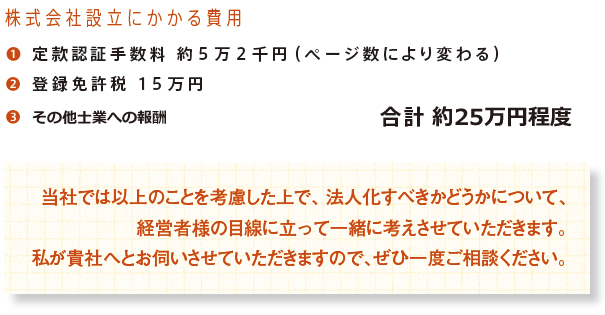

個人事業主は損している!株式会社設立のススメ

仕事を受注する上でも、経営面でもメリットのある株式会社。

株式会社設立をおすすめする、その理由とメリット・デメリットをご紹介します。

メリットその【1】受注面でのメリット

近年、当社へ株式会社設立の案件がよく依頼されるようになりました。その理由は、こちらの2点を満たしていない下請会社とは取引しない(できない)といった、経営上の決定をしている元請会社さんが増えてきていることにあるようです。

元請会社さんが取引したがる下請け会社の条件

【1】建設業の許可を取っていること

【2】株式会社であること

貴社はおそらく、【1】の建設業許可取得はすでに満たしていることと思います。だからこそ、個人事業主だからという理由で仕事を逃す可能性があるのはもったいないと思いませんか?

メリットその【2】節税面でのメリット

「個人」と「法人」では税率が大きく異なります。このまま個人事業で営業し続けていると、税金面でも知らず知らずのうちに損をしてしまうかもしれません。例えば、法人化すれば事業主様の給与を経費として計上できます。また、事業主様の給与に、領収書の必要のない給与控除が認められます。会社で生命保険に入れば、金額に制限なく、全額又は半額が経費として認められるのです。

節税のために、「意図的に売上げを減らしている」個人事業主様もいらっしゃいますが、それではまさに本末転倒です。法人化すればそのようなことをする必要もありません。

株式会社設立 3つのデメリット

- 社会保険の加入が義務のため保険料がかかる。

- 決算が赤字でも、法人住民税を6万~8万払わなければならない。(金額は所在地によって異なります)

- 建設業の許可を改めて取り直さなければならない

(許可の取り直しに関しては、建設業専門の行政書士が全面的にやらせていただきますのでご安心下さい。)

知っていますか?

建設業における社会保険・労働保険の加入義務

「うちは人数が少ないから入ってないんだ」

「個人事業所だから大丈夫」なんて安心してはいませんか?

実は法人の場合は必ず、個人事業所は場合によって、社会保険や労働保険に加入する義務があるのです。

これまで、それほど大きな問題にならなかった建設業者の保険未加入問題ですが、近年は国土交通省でも取り締まりを強化。2017年度までに、全ての建築業許可業者が社会保険に加入することを目指しています。

これらは経審にも影響を及ぼすことから、社会保険・労働保険への加入は重要な問題だと言えます。

社会保険・労働保険とは?

建設業における労働保険・社会保険の加入義務等

お客様の声

いつもありがとう。会計に必要な書類のみを作るのではなくて、工事台帳のような経営をコントロールするための書類作成にも力を貸してくれて本当にありがとう。従業員の労働保険と社会保険の加入脱退のことも助かったよ。

鋼構造物工事を営む社長様

(依頼内容: 会計決算と労災保険・社会保険)

先日はありがとうございました。どうしても経審で800点欲しかったんだ。去年は770点。今年は先生にやってもらって本当に良かったよ。造園工事は、点数が800点を超えると、入札に参加できる案件数が大幅に増えるからね。

公認会計士の先生と行政書士の先生との連携が取れているからできたことだね。これからもよろしくお願いします。

造園業を営む総務部長様

(依頼内容: 会計決算と経審・入札)

建設業許可の取得どうもありがとうございました。許可取得に続き、産廃収集運搬の許可取得も助かりました。その後の記帳代行や決算についても、公認会計士の先生と行政書士の先生とで連携を取って頂いて、本当にありがとうございます。

建築一式工事業を営む社長様

(依頼内容: 会計決算と建設業許可・産廃収集運搬業許)

毎年、決算と決算変更ありがとうございます。機械器具設置工事と管工事と電気工事は、三位一体であるというこ とを先生に教わりました。10年後に管工事と電気工事での建設業許可の追加取得ができるように、10年後を見据 えた決算変更届を作成してくれているのですね。会計と建設許可の手続きが連動して頂けるので助かります!

機械器具設置工事業を営む社長様

(依頼内容: 会計決算と決算変更届)

相続税の申告、相続税の対策、贈与対策、

事業継承対策など、お悩みをお聞かせください!

相続、建設業に関する税務・会計に関わるお悩みはもちろん、当社ではさまざまな業務を取り扱っております。

まずは当社にご相談ください。

電話・メールによる相談料は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

ご要望であれば、こちらからご訪問いたします。